高野山真言宗 医王山 平松寺からのお知らせ

高野山真言宗 医王山 平松寺からのお知らせ

│一覧を見る│

平松寺ってどんなお寺?

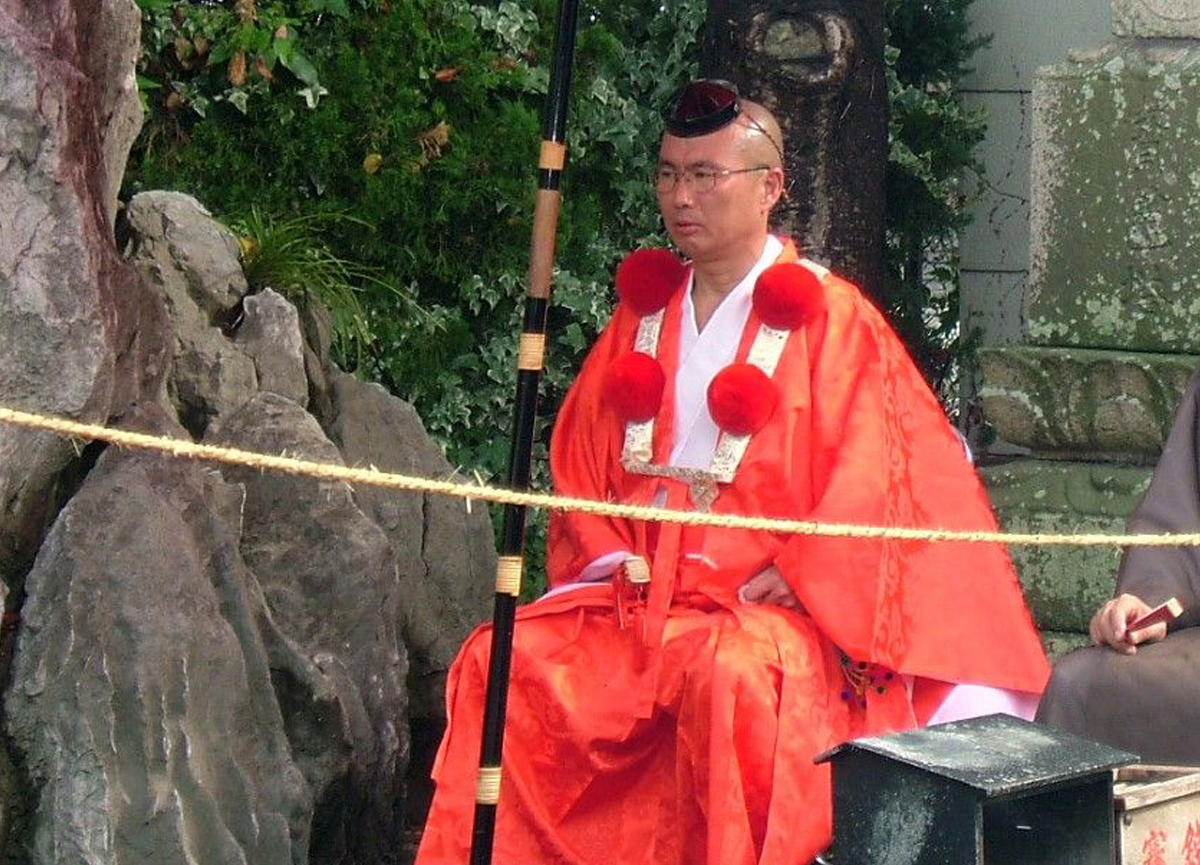

- 住職 堀内 寛立

- 〒587-0065 大阪府堺市美原区小寺2番地

TEL.072-361-7313

このお寺は医王山平松寺といい、八百年以上も前に建立され、ご本尊に薬師如来を安置する歴史あるお寺です。諸病平癒をお祈りするお寺として八日やくし・小寺やくしと親しまれています。 また、ちち薬師とよばれ特に乳をもらいたい人・乳をあずけたい人・乳にシコリができた人に霊験があります。 女性と子どもに強いみかたです。 そもそも、薬師如来は医薬の王といわれる仏で、右手を挙げられて一切衆生の苦を抜き 楽を与えるという誓いを示さています。また、左手に薬壷を持たれて身や心の病に悩む者に薬を施し無病息災を守ってやろうという願いを示されています。 薬師如来の御加護を信じて頼られる人々に不思議と神秘的な効果があらわれるのです。皆様も信心の誠を示されてご利益をお受け下さい。

平松寺の由緒

- ■所在地

- 大阪府堺市美原町小寺二番地

- ■宗 派

- 高野山真言宗

- ■本 尊

- 一丈六尺の七仏薬師如来座像です。宮殿扉に日光月光菩薩、四天王、十二神将の書像がえがかれています。

- ■御勅願

- 第七十二代 白河天皇、第七十四代 鳥羽天皇、第七十七代後白河天皇です。

- ■御帰依

- 待賢門院時子殿美福門院得子殿、女房 兵衛佐殿、平清盛妻時子ならびに妹滋子殿

- ■建 立

- 年代は不詳ですが、古い記録では「田井庄平松寺 丈六云此梵閣者 白河 鳥羽 後白河依三皇之勅願建立等餘知布金之古霊場也」と伝わっています。

年中行事

- ■一月八日

- 初薬師大祭(大般若)

- ■二月三日

- 節分厄除星祭

- ■三月十五日

- 常楽会(ねはん会)

- ■四月第一土曜日

- 夜桜コンサート

- ■春秋彼岸

- 彼岸法会

- ■四月八日

- 釈尊お誕生花まつり

- ■八月一日~十五日

- お盆棚経

- ■八月十六日

- 盆せがき

- ■九月第一日曜日 ※8日が日曜日の場合は8日に実施します。

- 秋薬師大祭(柴燈大護摩)

- ■毎月八日(午前十時)

- 月並薬師護摩

- ■毎月二十一日

- 月並大師講

- ■毎月二十八日(午後二時)

- 月並不動護摩

高野山真言宗 医王山 平松寺のおしえ

高野山真言宗 医王山 平松寺のおしえ

釈迦に説法

ある人からこんな質問がありました。「仏に経を唱えるのは何故ですか。例えば、みかん農家のお土産にみかんを持って行ったら喜ばれますか。それと同じように、仏に経を唱えるのは、まさに釈迦に説法でおかしくないのですか。」と仏に経を唱えるのはどんな時でしょうか。考えてみましょう。

それは、仏や神を供養し願いを叶えてもらうとき、亡くなった人が良い所へ行けるように回向するためなどが考えられます。それでは、供養とか回向とはどんな意味なのでしょうか。

供養とは、尊敬するという意味の語であり、尊敬する神仏に喜んでいただく為にお香やお花、灯明などをさし上げる事を言います。

また、回向とは自分と他の悟りの為に、自分のした善行をすべての生物にもふりむけ施す事です。さて、何をさし上げたら神仏に一番喜んでいただけるのでしょうか、何をしたら最も素晴らしい善行になるのでしょうか。

それは、仏道修行です。仏の教えであるお経を読み、内容を考えめぐらし、実行する事です。

ですから私達は、読経という仏道修行の功徳を神仏にお供えし、これを他に施すのです。だから、仏に経を読む事は少しもおかしくありません。 仏道修行で大切なことは、「自分も良く他にも良いという事」を実行し、しかも、その行為の報いも自分だけでなく他にも行き渡るように祈る事です。

御縁と五縁

巡り会いの不思議を素直にあらわした「袖振れ合うも他生の縁」という諺は、出会いの尊さを親しみのある言葉でしみじみと語ってくれます。「他生」とは私たちが生まれる前々からの生のことを指すのですが、道行く人と袖が触れ合うだけのことでも現在生きているこの世ではなく、前世よりの約束で出会うことに決まっていたというのです。そして最も肝心なことは、この世で人間と人間として出会うことができたという事実です。この世で実現した再会は、たまたまの偶然ではなく正にお互いが「御縁」を頂きあった得難い人生であるのだから、その出会いをもっと大事にしなければならないという戒めでもあります。ところで「御縁」は五つの縁とも読めます。五本の手の指をよく見てください親指は自分に一番近いご先祖でもある親の縁を現します。次に人差し指が色々な人たちとの縁、中指は仲間友人たちとの縁、薬指は言わずもがな夫婦の縁、そして小指が子供の縁を示しているのです。これら「五縁」の人たちも、それぞれが「御縁」を頂いてこの世に誕生してきているのですから、本人とはことさら深い関係があるということです。人間は決して一人では生きていけません。私たちは「御縁」によって人間として命を頂いているのだということを忘れず、自分のまわりの「五縁」を大切に生かして日々過ごしていきたいものです。

(真言ぼだい会発行ぼだいより転載)

一期一会(いちごいちえ)

「花屋日記」によりますと。 芭蕉の病気が重く、再起が難しくなった時、お弟子さんが枕元に集まって芭蕉に向かって言いました。「昔から、有名な文人や武将は必ず辞世の歌や句を残しています。世間の人は先生がお亡くなりになったら、あれほど有名な芭蕉先生の辞世の句がなかったのですか、と言うことでしょう。私どものためにも、是非、辞世の一句をお読み下さい。」と。苦しい息の中から芭蕉が答えます。「昨日の発句は今日の辞世、今日の発句は明日の辞世、われ生涯に言い棄てし句々、 一句として辞世にならぎるはなし。もし我が辞世は如何にと、問ふ人あらば、この年日頃、いひすておきし句、いずれも辞世なりと申したまはれかし、諸法従本来、常示寂滅相とは、これはこれ釈尊の辞世にして、一代の仏教、この一句より他はなし。」と。まことに、芭蕉は俳聖でした。仏教の極意をもきわめた人でした。「昨日の発句は今日の辞世、今日の発句は明日の辞世」、芭蕉ならではの素晴しい言葉です。いつ死んでもよい、毎日毎日の俳句を全身全霊を込めてつくっているのだから思い残すことはない。だから、全部の作品がことごとく代表作であり、辞世だというのです。ここに諸行無常の真理への自覚があり、 一期一会の覚悟が生きています。

(真言菩提会平成12年5月発行ぼだいより)